Il lungo arco

temporale compreso tra il 1980 e il 2023 offre uno sguardo ricco di dettagli

sull’evoluzione della formazione dei medici in numerosi paesi, misurata in

laureati in medicina per 100 000 abitanti. All’inizio degli anni Ottanta

diverse nazioni presentavano livelli di ingresso nelle facoltà di medicina

piuttosto elevati, con alcuni picchi record, mentre altre registravano numeri

più contenuti. Nel corso dei decenni successivi il quadro si è fatto più

sfaccettato: a un’estensione e a un potenziamento delle politiche di

reclutamento hanno fatto da contraltare oscillazioni legate a riforme

accademiche, crisi economiche, ristrutturazioni dei sistemi sanitari e flussi

migratori di professionisti. Dall’analisi emerge un generale trend di aumento

della produzione di nuovi medici a livello mondiale, benché con intensità e

momenti diversi a seconda delle regioni e dei contesti nazionali, riflettendo

scelte politiche, bisogni demografici e dinamiche di mercato.

A livello

complessivo i paesi OCSE mostrano un incremento mediamente sostenuto del numero

di laureati in medicina per 100 000 abitanti: dove nel 1980 si attestava

attorno a valori medi inferiori a 10, già intorno al 2000 molte realtà avevano

superato quota 10, per poi spingersi oltre 12 o 15 punti nel decennio

successivo. Alcune nazioni caratterizzate da sistemi formativi più rigidi hanno

mantenuto nel tempo un andamento abbastanza piatta, mentre altre, spinte da

politiche di espansione universitaria, hanno fatto registrare incrementi

marcati soprattutto a partire dagli anni Duemila. In questo contesto la

convergenza verso una maggiore dotazione di medici per abitante appare chiara,

sebbene siano rimaste rilevanti differenze fra paesi che hanno adottato

strategie diverse in termini di numero programmato di iscritti e di durata e

costi degli studi.

Nel gruppo

anglosassone Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Nuova Zelanda

emergono traiettorie distinte anche se accomunate da una generale crescita.

L’Australia, che nel 1980 contava 9,33 laureati per 100 000 abitanti, ha visto

una lenta contrazione fino alla fine degli anni Ottanta, per poi invertire la

tendenza: dal 2000 in poi il numero di laureati è più che raddoppiato, toccando

punte superiori a 15 intorno al 2010 e stabilizzandosi attorno a quel valore

nella seconda metà del decennio. Il Canada ha mantenuto un profilo più stabile,

oscillando tra 5,8 e 7,8 laureati, con un lieve rialzo dopo il 2010 che ha

portato il valore verso quota 7,7. Negli Stati Uniti il dato iniziale di circa

7,1 nel 1980 è sceso lievemente fino a 6,3 intorno al 2000, per poi riprendersi

gradualmente, sorpassando 8 nel 2018 e attestandosi oltre questa soglia negli

anni più recenti. Il Regno Unito, privo di dati nei primi anni Ottanta, mostra

un aumento da 6,3 nel 1995 a picchi superiori a 13 all’inizio degli anni

Duemiladieci, per stabilizzarsi successivamente intorno a 13,5. Anche la Nuova

Zelanda presenta una crescita moderata, dall’intorno di 7 nei primi anni

Novanta a oltre 10 dal 2018.

I paesi nordici

hanno sperimentato dinamiche peculiari, con aumenti importanti in Danimarca e

in Svezia, mentre Finlandia, Norvegia e Islanda hanno avuto traiettorie più

ondulate. La Danimarca partiva da poco più di 12 laureati per 100 000 abitanti

nel 1980, ha conosciuto una fase di declino a metà anni Ottanta, per poi

accelerare con forza: tra il 2000 e il 2015 è passata da circa 11 a oltre 22,

stabilizzandosi infine poco sopra i 21–23. In Svezia l’incremento è stato più

graduale ma costante: da 10,5 del 1980 si è saliti a oltre 14,1 nel 2019, con

qualche flessione intermedia legata a riforme accademiche. Finlandia e Norvegia

hanno registrato flessioni attorno alla metà degli anni Novanta, con successivo

recupero; nel 2022 la Finlandia tocca oltre 13 laureati, mentre la Norvegia si

attesta intorno a 10,8. L’Islanda mostra picchi elevati già negli anni Ottanta

(oltre 24 nel 1986), seguiti da forti oscillazioni che la portano comunque a

valori compresi tra 12 e 16 nel ventennio successivo.

In Europa

continentale occidentale la Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi, la

Svizzera e l’Austria offrono esempi di diversi modelli di programmazione. La

Francia ha visto un calo da 16,6 nel 1980 a circa 5,7 nei primissimi anni

Novanta, riflettendo probabilmente tagli ai posti disponibili, seguiti da un

lento recupero che la porta intorno a 11,9 nel 2019. La Germania, priva di dati

completi fino al 1993, mostra un valore di partenza di 14,24 dopo la

riunificazione, seguito da un progressivo decremento fino a 10,6 nel 2000 e da

una stabilizzazione tra 11 e 12 nei decenni successivi. Il Belgio, i cui dati

diventano disponibili solo dalla metà degli anni Novanta, registra un aumento

da 9,85 nel 1994 a un picco anomalo di 28,78 nel 2019 – valore probabilmente

riconducibile a una variazione metodologica o a un’anomalia di registrazione –

per stabilizzarsi poi attorno a 17 negli anni immediatamente successivi. I

Paesi Bassi presentano un andamento crescente, da circa 10 nel 1983 a oltre

15,9 intorno al 2017, con qualche flessione moderata negli anni più recenti. In

Svizzera si osserva una lieve flessione nei primi anni Novanta, da circa 12,9

del 1980 a 9,6 nel 1994, seguita da una risalita che supera i 13 laureati nel

2019. L’Austria, che nel 1981 era già a 14,9, tocca 22,3 nel 1985 e poi alterna

fasi di regressione e ripresa, oscillando tra 13 e 22 fino al 2010 e

attestandosi attorno a 14,5–16 nei periodi più recenti.

I paesi

dell’Europa meridionale – Spagna, Italia, Grecia e Portogallo – hanno

attraversato trasformazioni significative, spesso in relazione alle crisi

economiche degli ultimi anni e alle riforme universitarie post-Bologna. La

Spagna parte da un valore elevato di 20,7 nel 1980, cala fino a circa 8,5 nella

metà degli anni Novanta, per poi risalire gradualmente fino a superare 14 tra

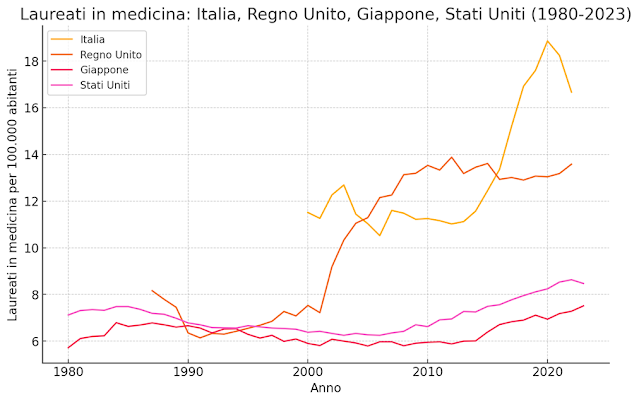

il 2015 e il 2018. L’Italia, i cui dati sono disponibili in modo più articolato

solo dopo il 2000, registra un incremento da 11,5 nel 2000 a valori superiori a

18,8 nel 2018, con una leggera flessione a 16,7 nel 2022. La Grecia,

caratterizzata da lacune informative, mostra comunque un passaggio da circa 9,6

del 1982 a oltre 13,5 nel 2005, con successive oscillazioni intorno a 12–14

fino al 2016. Il Portogallo evidenzia un innalzamento significativo dopo la

metà degli anni Novanta: da valori inferiori a 5 nel 1992 si passa a oltre 16

entro il 2017, per una crescita complessiva che testimonia l’ampliamento degli

accessi alle facoltà di medicina.

I paesi

dell’Europa dell’Est e postcomunisti – Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria,

Slovacchia, Repubbliche baltiche e Romania – presentano alcuni dei più

clamorosi aumenti nel numero di laureati per 100 000 abitanti, spesso legati

all’ingresso nell’Unione Europea e all’allineamento ai programmi di mobilità e

standard formativi. La Polonia, da circa 9,5 nel 1980 scende a 6,0 nel 1998,

per poi risalire a 15,1 nel 2023. La Repubblica Ceca passa da 14,1 nel 1980 a

un minimo di 8,5 nel 1999, crescendo poi fino a 17,1 nel 2021. L’Ungheria

registra un lieve aumento dai valori intorno a 9 nel 1984 a 16,9 nel 2022. In

Slovacchia il profilo è più discontinuo, con oscillazioni tra 8 e 16 dal 1980

al 2015, per raggiungere infine 19,8 nel 2021. Le Repubbliche baltiche

forniscono casi estremi: la Lettonia scende a 3,59 nel 2000 e poi schizza a

27,51 nel 2023; la Lituania, partendo da 13,4 nel 1980, calava a 8,2 nel 1998 e

oggi mantiene valori oltre 20; l’Estonia, da 18,3 nel 1980, registra un minimo

di 4,43 nel 2000, per poi risalire a oltre 12 nel 2019. In Romania il dato

passa da 8,72 nel 1991 a 26,14 nel 2021, con una curva di crescita più marcata

dopo il 2005. Queste traiettorie riflettono la transizione economica e sociale,

nonché l’espansione delle università e dei finanziamenti pubblici alla

formazione medica.

Nel panorama

latinoamericano, paesi come Cile, Colombia e Messico mostrano un incremento

graduale ma costante. Il Cile, privo di dati fino al 2000, registra 4,61

laureati per 100 000 abitanti nel 2004, salendo sopra 9 entro il 2013 e

stabilizzandosi intorno a 11–12 negli anni più recenti. La Colombia passa da

6,03 nel 2001 a un massimo di 13,32 nel 2018, rimanendo sopra 11 fino al 2023.

Il Messico, senza dati antecedenti al 2000, parte da 9,3 quell’anno, cresce a

14,99 nel 2020 e compie oscillazioni attorno a 14. Questi aumenti sono in linea

con investimenti in istruzione superiore e con il tentativo di ridurre la

carenza di medici nelle aree rurali e suburbane.

Nel continente

asiatico e in Medio Oriente emergono scenari eterogenei. Il Giappone mantiene

un profilo stabile e contenuto: da 5,72 laureati nel 1980 si muove

nell’intervallo 6–7,5 fino al 2023, senza grandi picchi. La Corea del Sud

registra un valore di 7,67 solo dal 2000, crescendo fino a 9,33 nel 2004 e poi

stabilizzandosi intorno a 7,5–8,5. Israele, con dati completi solo dall’inizio

degli anni Novanta, oscilla tra 4 e 7,4, toccando i massimi più recenti nel

2021–2022. Turchia e paesi non OCSE come Romania, Bulgaria e Croazia mostrano

dinamiche di rapida crescita, ma nel caso turco il dato passa da 3,8 nel 1980 a

17,07 nel 2021; la Bulgaria salta da 7,78 nel 1994 a 29,49 nel 2021; la Croazia

oscilla tra 8 e 16,95 fino al 2023.

L’analisi rivela

come la formazione di nuovi medici si sia espansa in quasi tutte le regioni del

mondo, alimentata da esigenze demografiche di popolazioni sempre più anziane,

tensioni sul mercato del lavoro sanitario e, in molti paesi, da politiche di

accesso all’istruzione superiore più inclusive. Mentre in alcune nazioni

l’incremento è stato progressivo e lineare, in altre si sono susseguite fasi di

riforma accademica e variazioni nei programmi di reclutamento che hanno

determinato scostamenti e talvolta bruschi cali o picchi. La convergenza

tendenziale verso un numero di laureati per 100 000 abitanti compreso tra 10 e

20 rispecchia una spinta generale a garantire un adeguato rinnovamento

generazionale in una professione essenziale, sebbene permangano differenze

significative dovute a contesti economici, modelli di finanziamento degli studi

e politiche migratorie dei professionisti sanitari. Il percorso futuro potrà

dipendere dall’equilibrio tra domanda di assistenza, tecnologia medica, urgenze

sanitarie globali e sostenibilità dei sistemi formativi.

Fonte: OCSE

Commenti

Posta un commento