Sono

diminuite del -1,91% tra il 2018 ed il 2023

L’European Innovation

Scoreboard-EIS calcola il numero delle domande di brevetto nelle regioni

italiane[1]. L’indicatore è costituito

da un rapporto. Al numeratore vi è il numero di domande di brevetto depositate

presso l’Ufficio dei Brevetti Europeo. Al denominatore vi è il Prodotto Interno

Lordo in Standard di Potere di Acquisto. La capacità delle imprese di sviluppare nuovi

prodotti determinerà il loro vantaggio competitivo. Una misura del tasso di

innovazione di nuovi prodotti è il numero di brevetti. I dati fanno riferimento alle 20 regioni

italiane tra il 2018 ed il 2023.

Le

domande di brevetto nelle regioni italiane nel 2023. Le

regioni del nord Italia, come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,

Piemonte e Veneto, mostrano i valori più alti, con Emilia Romagna al vertice

con un impressionante 98,94. Queste cifre non sorprendono, considerando la

consolidata reputazione di queste aree per la loro forte industria

manifatturiera e tecnologica, nonché per il dinamico ambiente imprenditoriale

che supporta l'innovazione e la ricerca. La Lombardia e il Veneto, in

particolare, beneficiano di un ecosistema di imprese mature e start-up, oltre a

università e centri di ricerca di alta qualità che favoriscono la generazione

continua di nuove idee e prodotti brevettabili. Al contrario, regioni come

Basilicata, Calabria e Sicilia registrano i valori più bassi, rispettivamente

33,45, 40,13 e 39,82. Questo riflette le sfide persistenti nel sud Italia, dove

l'infrastruttura economica e di ricerca può essere meno sviluppata e dove le

imprese potrebbero avere minor accesso a finanziamenti e supporto per attività

di ricerca e sviluppo. Queste regioni potrebbero beneficiare di politiche

mirate a stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità, così come di

investimenti in istruzione e ricerca che possano tradursi in un aumento della

capacità di innovazione. Interessante è anche l'analisi di regioni come Toscana

e Marche, che presentano valori relativamente elevati di 79,42 e 70,24. Questo

può indicare un ambiente fertile per l'innovazione in settori specifici, come

può essere quello biomedicale per la Toscana, che vanta un robusto settore della

salute e delle biotecnologie. Inoltre, la Liguria e l'Umbria, con valori di

66,86 e 63,75, mostrano che anche regioni di dimensioni più contenute possono

competere efficacemente nel panorama innovativo grazie a nicchie di

specializzazione e a politiche regionali efficaci nel supportare la ricerca e

lo sviluppo. Questi dati indicano chiaramente che la capacità di innovazione,

misurata tramite le domande di brevetto, è un fattore critico per il vantaggio

competitivo delle regioni. Le imprese che riescono a sviluppare nuovi prodotti

attraverso l'innovazione tecnologica non solo contribuiscono al progresso

economico della loro regione ma rafforzano anche la posizione dell'Italia nel

mercato globale. La sfida per l'Italia rimane quella di ridurre il divario tra

nord e sud nel campo dell'innovazione, garantendo che anche le regioni meno

avanzate possano partecipare più attivamente all'economia dell'innovazione.

Le

domande di brevetto nelle regioni italiane tra il 2018 ed il 2023.

Il Molise, con un incremento percentuale del 24,47%, mostra la crescita più

notevole in termini di domande di brevetto, passando da 38,34 nel 2018 a 47,72

nel 2023. Questo potrebbe indicare un rinnovato focus su attività di R&D e

una strategia regionale efficace per il sostegno all'innovazione. Analogamente,

Campania e Abruzzo hanno registrato significativi incrementi percentuali

(16,11% e 14,49% rispettivamente), suggerendo un ambiente favorevole

all'innovazione e potenzialmente un maggiore investimento in settori

tecnologici chiave. In contrasto, regioni come Friuli Venezia Giulia e Toscana

hanno visto una riduzione marcata nel numero di brevetti, con cali del 26,08% e

8,90%. Queste contrazioni potrebbero riflettere vari fattori, come cambiamenti

nelle priorità economiche, riduzione degli investimenti in specifici settori o

la naturale volatilità nel ritmo di produzione di innovazioni brevettabili. In

particolare, la drastica diminuzione in Friuli Venezia Giulia potrebbe indicare

una crisi o una ristrutturazione significativa nel tessuto industriale locale. Liguria,

Lazio e Lombardia mostrano anch'esse una diminuzione, sia pure più contenuta,

evidenziando forse una saturazione o un cambiamento nelle aree di ricerca e

sviluppo focalizzate. La Valle d'Aosta e Umbria registrano pure una leggera

flessione, potenzialmente indicativa di difficoltà economiche più ampie o di

una transizione in atto nei settori chiave. D'altra parte, regioni come Veneto

e Piemonte mostrano una crescita positiva, benché moderata, con incrementi

rispettivamente del 3,25% e 1,48%. Questo è coerente con il loro ruolo di poli

industriali e centri di ricerca ben consolidati, capaci di mantenere un flusso

costante di innovazioni. Il caso dell'Emilia Romagna è particolarmente

interessante: nonostante una leggerissima diminuzione percentuale, mantiene un

volume di domande di brevetto molto alto. Questo suggerisce che, nonostante una

piccola contrazione, la regione rimane un fulcro vitale di attività di R&D

in Italia. Queste tendenze regionali mostrano come l'innovazione possa essere

influenzata da una complessità di fattori, inclusi i cambiamenti economici, le

politiche di supporto all'innovazione, l'accesso al finanziamento per la

ricerca e sviluppo, e le dinamiche del mercato globale.

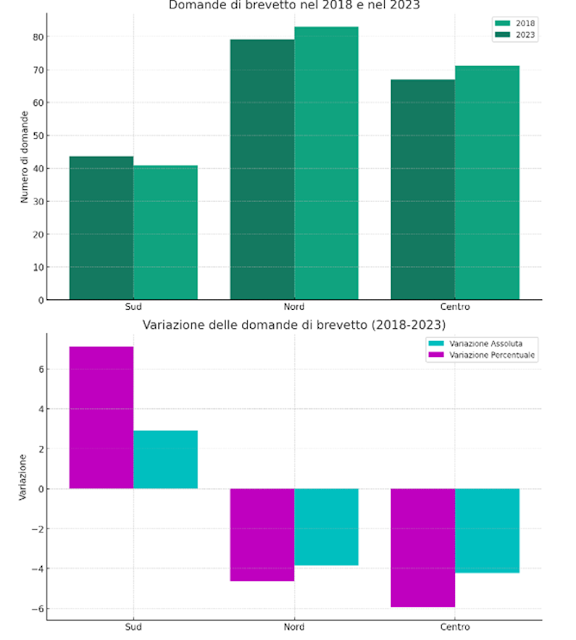

Macro-regioni

italiane tra il 2018 ed il 2023. Dal 2018 al 2023, il

Sud mostra un incremento positivo sia in termini assoluti (+2,91) sia

percentuali (+7,13%). Questo aumento può essere interpretato come un segnale di

un rinvigorimento dell'attività innovativa in queste regioni, tradizionalmente

meno coinvolte nei processi di innovazione rispetto al Nord. Tale crescita è il

risultato di politiche di incentivazione alla R&D, di investimenti in

start-up tecnologiche e di un maggior coinvolgimento delle università e dei

centri di ricerca nel processo di trasferimento tecnologico. Al contrario, le

regioni del Nord e del Centro mostrano una tendenza opposta, con una

diminuzione sia in termini assoluti (Nord: -3,84, Centro: -4,22) sia

percentuali (Nord: -4,63%, Centro: -5,93%). Questo declino potrebbe riflettere

diversi fattori, come la saturazione di alcuni mercati, la delocalizzazione di

attività R&D verso altre aree più competitive a livello di costi o la

naturale fluttuazione dell'innovazione in settori che hanno già raggiunto

picchi di sviluppo tecnologico in passato. Il contrasto tra la crescita nel Sud

e il declino nel Nord e Centro solleva questioni importanti riguardo l'equilibrio

e la coesione territoriale in termini di capacità innovativa. Mentre il Sud

sembra avviato su un percorso di recupero, potrebbe essere necessario per il

Nord e il Centro rinnovare le loro strategie per mantenere la competitività.

Questo potrebbe includere il rafforzamento delle sinergie tra industria e

ricerca accademica, il rilancio degli incentivi per le imprese ad alto

contenuto tecnologico e un maggiore supporto alla commercializzazione delle

innovazioni. Inoltre, la variazione negativa significativa nel Nord e nel

Centro potrebbe indicare la necessità di una riflessione più profonda sulle

politiche di supporto all'innovazione e sulla distribuzione delle risorse,

assicurando che gli incentivi e le opportunità non siano concentrati solo in

alcune aree ma distribuiti in modo più equo, per stimolare un tessuto economico

e industriale più resiliente e diversificato in tutto il paese.

Divario Nord-Sud. Il Sud ha mostrato un incremento positivo dal 2018 al 2023, con un aumento del 7,13% nel numero di domande di brevetto, suggerendo un miglioramento nell'attività innovativa. Tuttavia, il numero totale di domande di brevetto nel Sud rimane significativamente inferiore rispetto al Nord, anche se il Nord ha visto una riduzione del 4,63% nello stesso periodo. Analogamente, il Centro ha registrato una diminuzione del 5,93%, indicando che anche queste regioni stanno affrontando delle sfide. Questo scenario riflette un persistente divario tra il Nord, storicamente più industrializzato e con un tessuto economico più robusto, e il Sud, che ha storicamente lottato con una minore industrializzazione e investimenti in R&D. Nonostante i recenti miglioramenti nel Sud, il gap complessivo tra queste aree rimane evidente, con il Nord che continua a dominare in termini di volume totale di innovazione misurata attraverso le domande di brevetto. Il divario sottolinea l'importanza di strategie di sviluppo regionali mirate che possano equilibrare le opportunità di innovazione in tutto il paese, stimolando ulteriormente l'attività innovativa nel Sud mentre si sostengono le regioni del Centro e del Nord per mantenere e rafforzare la loro competitività.

Politiche

economiche. Per rinvigorire l'innovazione nelle

regioni italiane, si possono adottare diverse politiche economiche che

incentivino la ricerca e lo sviluppo. Un'efficace strategia inizia con

l'introduzione di incentivi fiscali, quali crediti d'imposta e deduzioni

fiscali, per le aziende che investono in R&D. Questo alleggerirebbe il

carico finanziario dell'innovazione e stimolerebbe gli investimenti in nuove

tecnologie. Estendere tali benefici a collaborazioni tra aziende e istituzioni

accademiche potrebbe ulteriormente incrementare l'innovazione condivisa. Un aumento nei finanziamenti per

infrastrutture di ricerca nelle università, specialmente nelle regioni meno

sviluppate, creerebbe le fondamenta necessarie per sostenerne le attività

innovative. L'istituzione di parchi scientifici e tecnologici fungerebbe da

catalizzatore per la crescita di start-up e spin-off universitarie, creando un

ambiente fertile per l'innovazione. Per

le start-up e le PMI, programmi di incubazione e accelerazione che offrono

accesso a mentoring, reti di investitori e supporto logistico sono essenziali per

guidare le fasi iniziali dello sviluppo imprenditoriale. Tali programmi

dovrebbero essere affiancati da garanzie di credito e facilitazioni finanziarie

che allevierebbero il rischio economico dell'innovazione. Investire nell'educazione

e nella formazione specifica per le competenze richieste nell'R&D sarebbe

cruciale. Incentivare l'integrazione dell'educazione all'imprenditorialità nei

curricula accademici dall'istruzione primaria all'università potrebbe preparare

una nuova generazione all'innovazione. Inoltre, promuovere collaborazioni

internazionali e il networking attraverso eventi come fiere e conferenze

espanderebbe le opportunità di apprendimento e di affari. Dal punto di vista

legislativo, semplificare i processi burocratici per il deposito di brevetti e

garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale sono

passi fondamentali per rendere l'innovazione più accessibile e sicura. Infine,

l'utilizzo di fondi europei e nazionali per finanziare direttamente progetti

innovativi in settori chiave come biotecnologie, IT, energia rinnovabile e

nanotecnologie potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo economico

delle diverse regioni.

Conclusioni.

Il valore delle domande di brevetto è diminuita tra il 2018 ed il 2023 da un

ammontare di 63,77 unità fino ad un valore di 62,55 unità ovvero un ammontare

pari a -1,91%. Se guardiamo alle macro-regioni italiane possiamo notare che le

domande di brevetto sono cresciute tra il 2018 ed il 2023 nel Sud Italia del

7,13% mentre sono diminuite sia nel Nord, per un valore di -4,63%, che nel

Centro Italia per un ammontare pari a -4,22%. Tuttavia, i dati del 2023 mettono

in evidenza una sproporzione assai significativa tra le regioni del Centro-Nord

che hanno dei livelli medio-alti di domande di brevetto ed il Sud Italia che è

notevolmente indietro rispetto alle aree più innovative del paese.

Commenti

Posta un commento